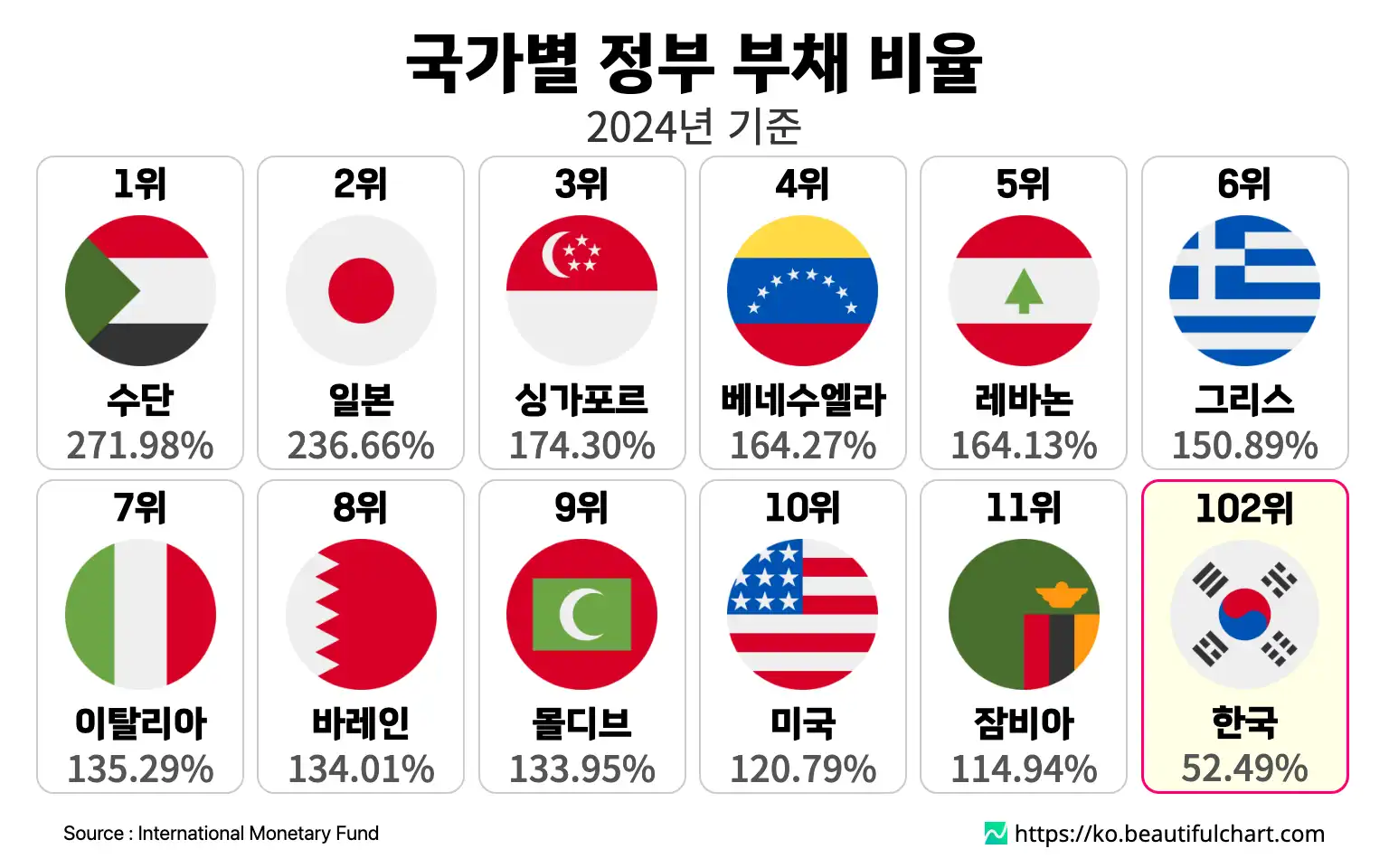

2024년 기준, 전 세계 국가들의 국내총생산(GDP) 대비 정부 부채 비율을 분석한 결과, 수단이 271.98%로 가장 높은 수치를 기록했다. 일본은 236.66%로 뒤를 이었으며, 싱가포르(174.30%)와 미국(120.79%) 등 주요 경제 대국들도 상위권에 포함되어 세계 경제의 부채 수준에 대한 우려를 낳고 있다. 한편, 한국은 52.49%로 102위를 차지하여 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있는 것으로 나타났다.

GDP 대비 정부 부채 비율은 한 나라의 정부가 지고 있는 빚(중앙정부 및 지방정부 부채 포함)의 총액을 명목 국내총생산(GDP)으로 나눈 값이다. 이 지표는 국가의 상환 능력을 평가하는 척도로 활용되며, 국가 경제의 재정 건전성을 파악하는 데 중요한 역할을 한다.

세계 경제의 그림자, 정부 부채

정부 부채는 한 국가의 경제적 체력과 미래를 가늠하는 중요한 척도이다. 국내총생산(GDP) 대비 정부 부채 비율은 해당 국가가 진 빚을 갚을 능력이 얼마나 되는지를 보여주는 핵심 지표로, 이 비율이 높을수록 재정 건전성에 대한 경고등이 켜졌음을 의미한다. 2024년 데이터를 살펴보면, 전 세계적으로 부채 수준이 심상치 않은 국가들이 다수 확인된다. 이는 각국 정부가 경기 부양, 사회 복지 지출 확대, 예상치 못한 위기 대응 등을 위해 적극적으로 재정을 운용한 결과로 풀이된다. 하지만 과도한 빚은 결국 미래 세대의 부담으로 작용하고 국가 신용도 하락, 이자 부담 증가 등으로 이어져 경제의 발목을 잡는 족쇄가 될 수 있다.

부채 비율 상위 국가들의 현주소

수단(271.98%), 일본(236.66%), 싱가포르(174.30%) 등은 GDP 대비 부채 비율이 매우 높은 수준을 보이고 있다. 수단과 같은 국가는 오랜 내전과 정치적 불안정으로 인해 경제 기반이 무너지고 재정 상황이 극도로 악화된 경우이다. 반면, 세계 3위 경제 대국인 일본은 저성장과 고령화가 고착화되면서 막대한 규모의 사회보장 비용을 국채 발행으로 충당해 온 결과, 부채가 눈덩이처럼 불어났다. 싱가포르는 금융 허브로서의 특수성을 바탕으로 국채를 발행하여 국부펀드를 운용하는 등 다른 국가와는 다른 재정 전략을 취하고 있지만, 높은 부채 비율 자체는 잠재적 위험 요인으로 거론된다. 이처럼 부채 비율이 높은 배경은 국가마다 다르지만, 공통적으로 재정의 지속가능성에 대한 심각한 도전에 직면해 있다는 점을 시사한다.

주요 선진국과 한국의 위치

미국(120.79%), 프랑스(113.11%), 캐나다(110.77%), 영국(101.23%) 등 주요 7개국(G7) 대부분이 GDP보다 많은 빚을 지고 있는 것으로 나타났다. 이는 글로벌 금융위기, 코로나19 팬데믹 등을 거치며 확장적 재정 정책을 펼친 결과이다. 특히 세계 경제의 중심인 미국은 막대한 재정적자를 이어가고 있어, 이는 전 세계 금리 및 환율 변동성을 키우는 주요 원인으로 작용하고 있다. 이에 비해 한국은 52.49%로 102위를 기록하며 OECD 평균 대비 양호한 수준을 유지하고 있다. 이는 과거 보수적인 재정 운용 기조와 견조한 경제 성장에 힘입은 결과이다. 하지만 저출산·고령화 속도가 세계에서 가장 빠르고, 잠재 성장률이 점차 둔화하고 있다는 점을 고려할 때 안심할 수는 없는 상황이다. 향후 복지 지출 수요가 폭발적으로 증가할 것으로 예상되는 만큼, 지금부터 선제적인 재정 건전성 관리가 매우 중요한 과제이다.

지속가능한 미래를 위한 과제

전 세계적으로 증가하는 정부 부채는 각국이 풀어야 할 공통의 숙제이다. 단기적인 경기 부양을 위한 재정의 역할도 중요하지만, 미래 세대에게 감당할 수 없는 짐을 넘겨주지 않기 위한 균형 잡힌 시각이 필요하다. 이를 위해서는 불필요한 지출을 줄이는 과감한 재정 개혁과 함께, 혁신을 통한 새로운 성장 동력을 확보하여 경제의 파이를 키우는 노력이 병행되어야 한다. 각국 정부가 재정의 지속가능성을 확보하고 경제의 기초 체력을 튼튼히 다지는 지혜를 발휘해야 할 때이다.

핵심 포인트

상위권 국가들의 심각한 부채 수준

- 수단: 271.98%라는 압도적인 수치로 1위를 기록했으며, 이는 극심한 경제난과 정치적 불안정을 반영한다.

- 일본: 236.66%로 세계 주요 경제 대국 중 가장 높은 부채 비율을 보이며, 고질적인 저성장과 고령화 문제의 심각성을 드러낸다.

- 선진국들의 부채 증가: 싱가포르, 베네수엘라, 레바논, 그리스, 이탈리아 등 다수 국가가 GDP를 훌쩍 넘는 부채를 안고 있어 재정 지속가능성에 대한 우려가 크다.

주요 경제 대국의 재정 현황

- 미국: 120.79%로 10위를 차지했으며, 세계 경제의 중심임에도 불구하고 높은 부채 수준은 글로벌 금융 시장의 불안 요인으로 작용한다.

- 유럽 주요국: 프랑스, 이탈리아, 스페인, 영국 등 유럽의 주요 국가들 역시 100%를 넘거나 근접한 부채 비율을 보여 재정 건전성 관리가 시급한 과제임을 보여준다.

- 중국: 88.33%로 상대적으로 다른 대국에 비해 낮지만, 빠르게 증가하는 추세에 있어 주의 깊은 관찰이 필요하다.

한국의 재정 건전성 진단

- 중위권 수준: 한국은 52.49%로 102위를 기록하여 OECD 국가들과 비교했을 때 상대적으로 양호한 재정 건전성을 유지하고 있다.

- 잠재적 위험: 하지만 세계에서 가장 빠른 고령화 속도와 저출산 문제는 미래의 복지 지출을 급격히 증가시켜 재정 부담을 가중시킬 수 있는 핵심 위험 요인이다.

- 선제적 관리의 필요성: 현재의 안정적인 수치에 안주하지 않고, 장기적인 관점에서 지속가능한 재정 운용 계획을 수립하고 실행하는 것이 중요하다.

상위 랭킹

1위 수단 271.98%

수단은 오랜 기간 지속된 내전과 정치적 혼란으로 인해 경제 기반이 붕괴 직전에 이르렀다. GDP의 세 배에 가까운 정부 부채는 국가 경제가 사실상 자체적인 기능하기 어려운 수준임을 보여준다. 농업 등 주요 산업은 황폐화되었고, 국제 사회의 원조와 차관에 의존하고 있으나 이마저도 상환할 능력이 부재하여 악순환이 반복되고 있다. 높은 부채 비율은 단순한 숫자를 넘어, 수단 국민이 겪고 있는 극심한 빈곤과 사회적 불안정의 직접적인 원인으로 작용하고 있다.

2위 일본 236.66%

일본은 세계 3위의 경제 대국임에도 불구하고 GDP의 두 배가 넘는 막대한 부채를 안고 있다. 이는 수십 년간 이어진 저성장과 세계에서 가장 빠른 고령화 현상에 기인한다. 일본 정부는 경기 부양과 막대한 사회보장 비용을 충당하기 위해 지속적으로 국채를 발행해왔다. 일본 국채는 대부분 자국 내에서 소화되고 있어 급격한 위기 가능성은 낮다고 평가되지만, 천문학적인 이자 부담과 재정의 경직성은 일본 경제의 활력을 떨어뜨리는 주요 요인으로 지적된다.

3위 싱가포르 174.30%

싱가포르의 높은 부채 비율은 다른 국가들과는 다른 맥락에서 이해해야 한다. 싱가포르 정부는 국채 발행을 통해 조달한 자금을 국부펀드인 싱가포르 투자청(GIC)과 테마섹(Temasek)을 통해 국내외에 투자하여 수익을 창출하는 적극적인 재정 운용 전략을 편다. 즉, 빚을 내어 더 큰 수익을 만드는 구조이다. 이러한 방식 덕분에 높은 국가 신용등급을 유지하고 있지만, 글로벌 금융 시장의 변동성에 따라 투자 수익이 악화될 경우 부채 부담이 가중될 수 있는 잠재적 위험을 안고 있다.

4위 베네수엘라 164.27%

베네수엘라는 세계 최대 원유 매장량을 자랑하지만, 포퓰리즘 정책의 실패와 극심한 정치적 부패, 국제 유가 하락 등이 겹치면서 국가 경제가 파탄에 이르렀다. 정부 수입의 대부분을 차지하던 석유 산업이 무너지면서 재정은 바닥났고, 살인적인 하이퍼인플레이션이 발생했다. 현재 베네수엘라의 부채는 상환 불능 상태에 가까우며, 이는 국가 경제 시스템의 완전한 붕괴와 국민들의 인도주의적 위기를 초래했다.

5위 레바논 164.13%

레바논은 수년간 이어진 정치적 불안정, 부패, 그리고 2020년 베이루트 항구 대폭발 사건 등으로 인해 극심한 경제 위기를 겪고 있다. 금융 시스템은 붕괴되었고, 통화 가치는 폭락했으며, 실업률은 치솟았다. 정부는 사실상 채무 불이행(디폴트) 상태에 빠졌으며, GDP의 1.6배가 넘는 부채는 국가 재건의 가장 큰 걸림돌로 작용하고 있다. 국제 사회의 지원 없이는 독자적인 회생이 불가능한 상황이다.

102위 한국 52.49%

한국은 GDP 대비 52.49%의 부채 비율로 조사 대상 국가 중 102위를 차지했다. 이는 OECD 회원국 평균에 비해서도 낮은 수준으로, 재정 건전성이 비교적 양호한 편으로 평가된다. 과거 정부들이 보수적인 재정 운용 기조를 유지해왔고, 견조한 수출을 바탕으로 경제가 꾸준히 성장해 온 덕분이다. 하지만 세계에서 유례없이 빠른 저출산·고령화 속도는 미래 재정에 큰 부담으로 작용할 전망이다. 연금 및 건강보험 지출이 급증할 것에 대비한 선제적인 재정 구조 개혁과 지속가능한 성장 동력 확보가 시급한 과제로 꼽힌다.

| 순위 | 이름 | 지표 | 세부지표 |

|---|---|---|---|

1위 | 271.98% | GDP : $282억 | |

2위 | 236.66% | GDP : $4조 262억 | |

3위 | 174.30% | GDP : $5,473억 | |

4위 | 164.27% | GDP : $1,198억 | |

5위 | 164.13% | GDP : $282억 | |

6위 | 150.89% | GDP : $2,570억 | |

7위 | 135.29% | GDP : $2조 3,720억 | |

8위 | 134.01% | GDP : $469억 | |

9위 | 133.95% | GDP : $70억 1,900만 | |

10위 | 120.79% | GDP : $29조 1,849억 | |

11위 | 114.94% | GDP : $263억 | |

12위 | 113.74% | GDP : $27억 2,600만 | |

13위 | 113.67% | GDP : $328억 | |

14위 | 113.11% | GDP : $3조 1,620억 | |

15위 | 110.77% | GDP : $2조 2,412억 | |

16위 | 107.78% | GDP : $30억 9,200만 | |

17위 | 104.47% | GDP : $6,649억 | |

18위 | 102.92% | GDP : $71억 6,700만 | |

19위 | 101.82% | GDP : $1조 7,222억 | |

20위 | 101.23% | GDP : $3조 6,446억 |